「保育園に地図を提出してください」

と言われて

どう描けばいいのか迷ったことはありませんか?

手書きでいいのか

アプリを使った方がいいのか

先生に分かりやすい表現とは何なのか…。

初めての方にとっては意外と悩むポイントです。

実は保育園が地図を求めるのには

きちんとした理由があり

それを知ると「なるほど!」と納得できるはず。

本記事では

手書きのコツやアプリの使い方

先生が喜ぶ工夫やよくある失敗まで

わかりやすく解説します。

この記事を参考にすれば

安心して提出できる

実用的な地図が作れるようになりますよ。

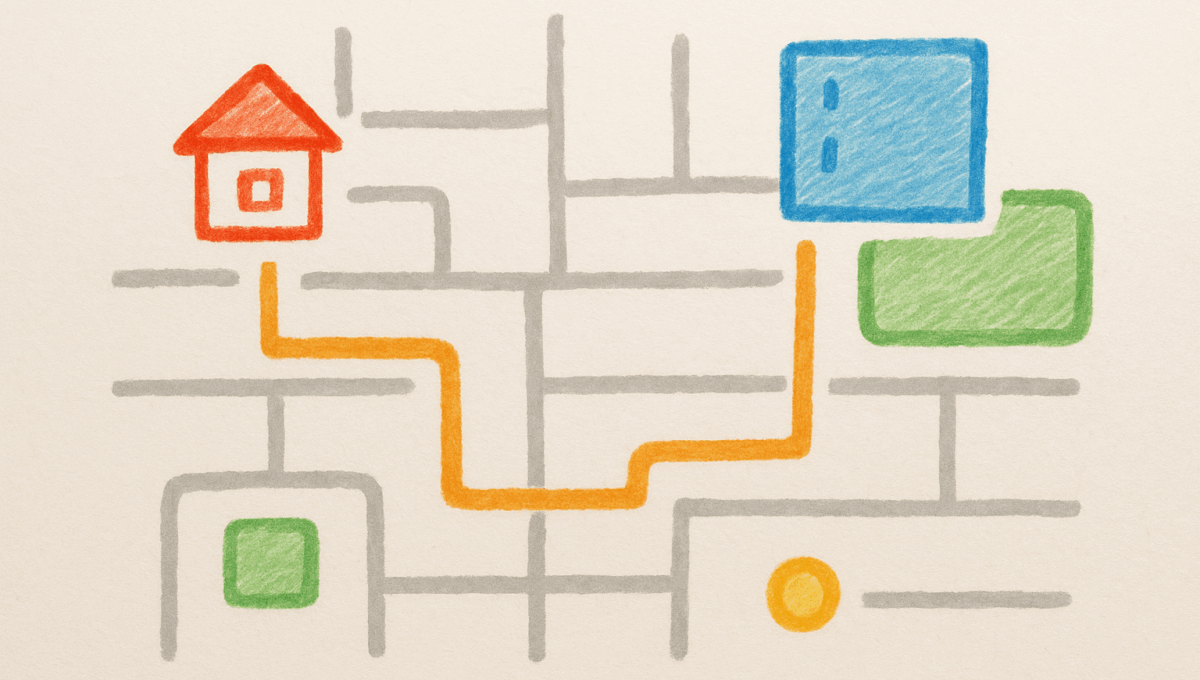

手書きで描く場合のコツ

方角の書き方(北を必ず入れる)

手書きで地図を描くときに一番大切なのは

「方角」を入れることです。

特に「北」が分かるようにしておくと

誰が見ても迷わずに理解できます。

地図の左上や右上の隅に「↑北」と書くだけでも十分です。

もし方角が入っていないと

道の向きが逆に解釈されてしまい

実際の道順と違って見えることがあります。

これはとてもややこしいので

シンプルに「北」を基準にして描くことがポイントです。

さらに、もし余裕があれば東西南も記入しておくと

より正確な地図になります。

地図を見慣れていない人にとっても

「北」が書かれていると安心でき

迷うリスクが減るので必ず入れるようにしましょう。

道路や交差点の描き方

道路や交差点は

シンプルに太い線と細い線を使い分けて描くと

見やすくなります。

例えば、大きな通りは太い線

住宅街の小道は細い線で表すと

道の重要度が一目で分かります。

交差点は「十字」や「T字」にして明確に描き

必要に応じて信号機のマーク(赤・青の丸)を入れると

さらに親切です。

道幅を正確に描く必要はありません。

「園から近い大通り」と

「小道」の違いが伝わる程度で十分です。

迷わないためには

「角を右に曲がる」などの動きを

想像しやすい形にしておくと効果的です。

ランドマーク(目印)の入れ方

地図の分かりやすさを決めるのが「目印」です。

例えば

コンビニ、公園、バス停、自販機の多い場所など

誰が見ても「あそこだ!」と分かるものを描きましょう。

目印は建物の形をイラスト風に描いてもいいですし

四角に「コンビニ」と文字を書く程度でも大丈夫です。

特に似たような道が続く住宅街では

ランドマークがあると

「ここで右に曲がる」と明確になります。

注意したいのは

自宅の外観を細かく描きすぎないこと。

シンプルに「自宅」と書くだけで十分です。

色や線の使い分け

手書き地図は色をうまく使うと一気に見やすくなります。

例えば、

自宅は赤、保育園は青、通る道は黄色など

役割ごとに色分けすると直感的に理解できます。

道路は黒、目印は緑やオレンジなどもおすすめです。

ただし、色を使いすぎると

逆にごちゃごちゃしてしまうので

3〜4色以内に収めるとスッキリ見えます。

また、実線・点線・矢印などを組み合わせると

より分かりやすい案内図になります。

子どもでも理解できる表現

最後に意識したいのが

「子どもでも分かるくらいシンプルかどうか」です。

難しい記号や細かい縮尺は不要で

「家から出て、右に曲がって、コンビニの角で左」

という流れが描かれていれば十分です。

保育園の先生や送迎する家族以外の人も

迷わずに行けることが大切なので

専門的すぎる図面ではなく

親しみやすい絵地図にするのが理想です。

少し丸みを帯びた線や

イラスト風の表現を入れると温かみが出て

見る人にとっても理解しやすい地図になります。

地図アプリを使う方法

Googleマップの印刷と加工方法

地図アプリの中でもっとも使われているのが

Googleマップです。

保育園用の地図を作るときにもとても便利で

まず自宅から園までのルートを検索して表示させ

その画面を印刷するだけでも地図として利用できます。

印刷する際は「地図のみ」や

「航空写真」など表示を選べるので

シンプルに道を見やすくするなら地図表示がおすすめです。

印刷後にペンでルートに色を付けたり

ランドマークを書き足したりすると

よりオリジナルで分かりやすい地図になります。

また、パソコンで一度保存してから

画像ソフトで加工すれば

文字や矢印を入れることも可能です。

手間を少し加えるだけで

「自分だけのわかりやすい地図」が完成します。

無料ソフトを活用する方法

Googleマップ以外にも

無料で使える地図作成ソフトやアプリはたくさんあります。

例えば「Canva」や「Lucidchart」などのツールは

地図を背景にして

矢印やアイコンを簡単に配置できるので便利です。

また、WordやPowerPointにも

地図を挿入して編集する機能があり

文字の大きさや色を自由に調整できます。

こうしたソフトを使うと「見やすさ」と

「オリジナリティ」を両立できるのがメリットです。

特にパソコンに慣れている方なら

ペイントソフトやドロー系アプリを活用すると

手描きの良さと

デジタルの整った見た目を合わせた地図が作れます。

PCとスマホどちらが便利?

地図を作るとき

PCとスマホのどちらを使うべきか迷う方も多いでしょう。

スマホは操作が直感的で

スクリーンショットを撮って

すぐに印刷できる手軽さが魅力です。

ただし、文字や矢印の編集は少しやりにくいのが弱点です。

一方でPCなら大きな画面で地図を表示でき

自由に加工や編集ができるので

細かい工夫をしたい場合に適しています。

結論としては

サッと印刷して手書きで補足するならスマホ

じっくり見やすい地図を作るならPC

という使い分けがおすすめです。

家庭の環境や

自分の得意な操作スタイルに合わせて選ぶと良いでしょう。

手書きとの組み合わせテクニック

アプリを使った地図は正確ですが

少し冷たい印象になってしまうことがあります。

そこでおすすめなのが「手書きとの組み合わせ」です。

例えば、

Googleマップを印刷してルートを赤ペンでなぞり

目印の建物をイラスト風に描き足すと

一気に親しみやすい地図になります。

これなら正確さと分かりやすさを両立でき

先生や家族にも伝わりやすくなります。

また、必要に応じて「危険な場所」や

「おすすめのルート」などを手書きで書き加えると

よりオリジナル性のある地図になります。

特に保育園では

「実際に歩いたときの情報」が重要になるので

自分の体験を反映させる意味でも

手書きの工夫は役立ちます。

デジタル地図提出時の注意点

最近では、紙だけでなく

デジタルのまま提出できる保育園も増えています。

その場合の注意点は

「誰が見ても印刷して読めるかどうか」です。

データを送るだけでは

先生が困ってしまうこともあるので

必ず印刷用のPDFや画像形式に変換してから

提出するのが安心です。

また、画質が粗いと道が見づらくなるので

保存時の解像度にも気を配りましょう。

さらに、あまりに情報を詰め込みすぎると

小さな文字が読みにくくなるため

シンプルにまとめることを意識してください。

最後に、提出先の園に

「データで大丈夫ですか?」

と確認してから渡すと安心です。

保育園の先生が喜ぶポイント

自宅から園までの道のりの明確化

保育園の先生がまず知りたいのは

子どもが「どの道を通って園に来ているのか」という点です。

万が一の災害やトラブルの際に

子どもが普段歩いているルートを

把握しておくことは非常に大切です。

地図を作るときは

自宅から保育園までのルートを

一本線で分かりやすく示すと親切です。

途中で分かれ道が多い場合でも

「よく使う道」を優先して描き

普段の送迎がイメージできるようにします。

たとえば

「大通りをまっすぐ進む」

「公園を抜けて左に曲がる」など

シンプルな流れを線で表すと理解しやすくなります。

これにより、先生は子どもの安全を考える上で

具体的な行動イメージを持つことができ

安心につながります。

危険箇所を分かりやすく示す

先生が特に知りたい情報の一つに「危険な場所」があります。

例えば、車通りが多い交差点や

歩道が狭くて車との距離が近い道

暗くて見通しの悪い曲がり角などです。

こうした場所は地図上に「⚠」や

赤丸などのマークを付けて示すとすぐに分かります。

保育園側も送迎時の注意点を把握できるので

子どもをより安全に送り迎えするサポートが可能になります。

また、先生が他の家族に

「この道は少し危ないので注意してくださいね」

と声をかける参考にもなるのです。

危険箇所の情報は

地図そのものの価値を大きく高める要素といえるでしょう。

緊急避難場所の記載

保育園では災害時の対応を想定しており

自宅や園の近くにある避難場所を知っておくことは

とても重要です。

地図を描く際に

近隣の小学校や公園、避難指定場所を

記載しておくと先生たちは安心できます。

例えば「○○小学校(避難所)」と

文字を添えるだけでも十分役立ちます。

地図に緊急避難場所を加えることで

「子どもが途中で保護者と合流できない場合はここへ」

という共通認識が持てるようになります。

もちろん、細かい避難経路や

専門的な安全情報までは必要ありませんが

「ここが避難場所」と分かるだけで

地図の実用性はぐっと上がります。

複数ルートの提示

いつも同じ道を通ることが多いとはいえ

天候や交通状況によって

ルートを変える家庭も少なくありません。

そのため「メインの道」と「サブの道」を

両方描いておくと、とても親切です。

例えば

「雨の日は大通りを避けてアーケードを通る」

「車の多い時間帯は住宅街を通る」

などのルートを示すと

先生も子どもの送迎状況をより正確に把握できます。

線の種類を変えて

「普段のルート=実線」

「別ルート=点線」

と描き分けると

見た目にも分かりやすくなります。

特に地域によっては交通量の変化が大きいため

複数ルートを示すことは

保護者・先生、双方にとってメリットがあります。

家族以外の送迎者にも分かりやすい工夫

送迎をするのは必ずしも保護者本人だけではありません。

祖父母や親戚、時にはベビーシッターなど

家族以外の人が迎えに行くこともあります。

そんなときにも迷わず園へたどり着けるよう

地図は「初めての人が見ても理解できるもの」

にしておくと安心です。

例えば「コンビニの角を右に」といった

具体的な目印を増やしたり

道の距離感を分かりやすく描いたりする工夫が効果的です。

また、手書きで「徒歩○分」と書き添えておくと

イメージしやすくなります。

こうした配慮がある地図は

先生にとっても「送迎者に説明しやすい」という

メリットがあり、とても喜ばれます。

よくある失敗と改善方法

道路が省略されすぎて分かりにくい

保育園に提出する地図でよく見かける失敗の一つが

道路を省略しすぎて

「どこを通るのか」が分からなくなってしまうケースです。

例えば、自宅と園の位置だけを点で結んだような

シンプルすぎる地図では

実際に歩いたときにどの角で曲がればよいのかが不明瞭です。

改善方法としては

「曲がり角」「信号」「公園」など

進路に影響するポイントは必ず入れるようにしましょう。

全部の道を描く必要はありませんが

子どもが実際に歩く道筋がイメージできる程度の

情報量は必要です。

もし描く範囲が広いと

ごちゃごちゃしてしまう場合は

園に近い部分を拡大して描くなど

工夫すると見やすくなります。

方角が逆になっている

もう一つ多いのが、方角を間違えてしまう失敗です。

例えば北が下になっている地図を提出すると

園や先生が見慣れた地図感覚と逆になるため

混乱の原因になりがちです。

改善するには

必ず地図の端に「↑北」と矢印を描くことです。

もし正確な方角が分からない場合は

スマホの地図アプリで確認してから描くと安心です。

北を基準にして描くことで

見た人がすぐに位置関係を理解でき

スムーズに読み取れるようになります。

ほんのひと手間ですが

方角を示すだけで

地図の分かりやすさは格段にアップします。

目印が曖昧すぎる

「ここに大きな木がある」

「この辺りに自販機がある」など

見る人によって解釈が変わってしまう

曖昧な目印を描くのも失敗の一つです。

例えば「茶色の建物」などは

人によってイメージが違ってしまうため

初めて歩く人には伝わりにくいのです。

改善方法としては

誰が見ても共通して分かる施設や店舗を

目印に選ぶことが大切です。

コンビニ、スーパー、学校、公園、バス停など

地図アプリにも載っているような場所を使うと安心です。

曖昧なものではなく

「公式に存在するランドマーク」を

目印にすることで

見た人全員が迷わず理解できます。

デジタル地図をそのまま貼って終わり

最近はGoogleマップなどをスクリーンショットして

そのまま印刷して提出する人も多いですが

それだけでは情報が足りないことがあります。

ルートがどこなのか分かりにくかったり

ランドマークが小さくて見づらかったりするのです。

改善するには

印刷した地図に赤ペンでルートをなぞり

危険な場所や曲がり角に目印を描き足すことです。

ちょっとした書き込みを加えるだけで

先生にとって使いやすい「生きた地図」に変わります。

特に園に提出するものは

「見ればすぐに分かる」ことが大切なので

加工なしのコピーよりも工夫したものを渡す方が喜ばれます。

保育園に聞いて修正できる工夫

最後によくあるのが

「完璧に仕上げなければ」と思って

悩んでしまうケースです。

しかし、地図は提出後に

先生と一緒に修正することも可能です。

先生に

「この場所も書いた方がいいですか?」

と聞いたり

「ルートを間違えて描いてしまったかも」

と相談すれば

園側も丁寧にアドバイスしてくれます。

改善方法としては

初めから完璧を目指すのではなく

「分かりやすさを意識して描く」

ことを第一に考えることです。

修正可能であると考えれば気持ちも楽になりますし

むしろ先生と一緒に地図を仕上げることで

より実用的なものになります。

保育園に提出する地図が必要な理由

なぜ地図の提出を求められるのか

保育園では、入園手続きの際に

自宅から園までの地図の提出を求められることがよくあります。

その理由は

先生が子どもの生活環境や通園ルートを把握して

安全に関わるためです。

特に送迎の場面では

子どもがどの道を通っているのかを

先生が知っていると安心できます。

例えば、登園時にトラブルがあった場合や

災害で保護者と連絡が取れないときなど

園としてもルートを把握していれば柔軟に対応できるのです。

単なる書類の一つではなく

「子どもの安全を守るための大切な情報」

と考えると

提出する意味が納得しやすいでしょう。

緊急時の安全確保との関係

地図が役立つ場面としてもっとも大きいのが「緊急時」です。

災害や事故が起きたとき

保護者と子どもがすぐに合流できない場合でも

園が自宅までの道のりを知っていれば安心です。

例えば地震や豪雨のとき

園から避難場所へ移動する途中で

「この子は普段この道を通っている」

と先生が分かっていれば

行動の予測がしやすくなります。

また、保護者以外の送迎者が迎えに来る場合でも

地図を共有しておけば

「どの道を通ればよいか」がすぐに分かるため

迷うことなく安全に送迎できます。

つまり、地図は子どもを守る

セーフティネットの一部と言えるのです。

園や先生が知りたい情報とは

提出する地図に求められているのは

単なる「道順」だけではありません。

園や先生は次のような情報を知りたいと考えています。

-

自宅から園までの距離感

-

通園ルートの特徴(大通りか住宅街か)

-

危険箇所の有無

-

目印となる建物や施設

こうした情報は、毎日の送迎で

子どもを見守るうえでとても役立ちます。

特に、道路事情や地域の特徴は

家庭によって異なるため

先生にとっては保護者からの情報が頼りになります。

つまり、地図は「送迎の安全」を

先生と共有するための重要なツールなのです。

提出しないと困ること

もし地図を提出しなかった場合

園側は子どもの通園ルートをまったく把握できません。

その結果、緊急時に

「どこから迎えに来るのか」

「どの道で帰るのか」

が分からず

対応に時間がかかってしまう恐れがあります。

さらに、送迎を代わりに行う家族や親戚が

迷ってしまう可能性もあります。

つまり、

地図を出さないと困るのは保育園だけでなく

保護者自身や子どもにとっても不便なのです。

園に安心して子どもを預けるためにも

地図の提出は必要不可欠だといえます。

書き方の基本ルール

最後に、地図を書く際の基本ルールを整理しておきましょう。

-

北の方角を必ず入れる

-

自宅と園をはっきり示す

-

実際に通るルートを線で描く

-

分かりやすいランドマークを入れる

-

危険な場所や注意点を簡単に記す

この5つを守れば、先生にとっても理解しやすい地図になります。

正確さよりも「分かりやすさ」が大切なので

細かい縮尺や図面のような正確性は不要です。

先生が

「なるほど、この子はこの道を通るんだな」と

一目で理解できることを目指しましょう。

まとめ

保育園に提出する地図は

単なる「入園書類の一部」ではなく

子どもの安全や先生との情報共有に役立つ大切なツールです。

手書きでもデジタルでも構いませんが

分かりやすさを意識して

「方角」「ルート」「目印」をしっかり盛り込みましょう。

また、危険箇所や避難場所を記載しておくと

先生にとっても安心材料となります。

よくある失敗を避け

シンプルかつ親切な地図を心がければ

送迎に関わるすべての人が

迷わずに行動できるようになります。

完璧を目指す必要はなく

まずは「伝わること」を大切にするのが

ポイントです。

保護者と先生が一緒に

子どもの安全を守るための第一歩として

地図の作成を前向きに取り組んでみてください。